伊豆諸島の鳥島東方海域で海上自衛隊のSH60K哨戒ヘリコプター2機が墜落し、1人が死亡、7人が行方不明となった事故で海自は26日、現場海域で新たに発見された機体の一部を公表した。27日で発生から1週間。2機は潜水艦を探知する「対潜戦」に加え、司令官が運用能力を見る「査閲」の夜間訓練中だったというが、事故はなぜ起きたのか。

搭載の装備年々高度化

「全員を一刻も早く無事救出すべく、海上保安庁や米海軍と連携し、全力で捜索に取り組む」。木原稔防衛相は26日の記者会見で発生1週間を前に、こう力を込めた。

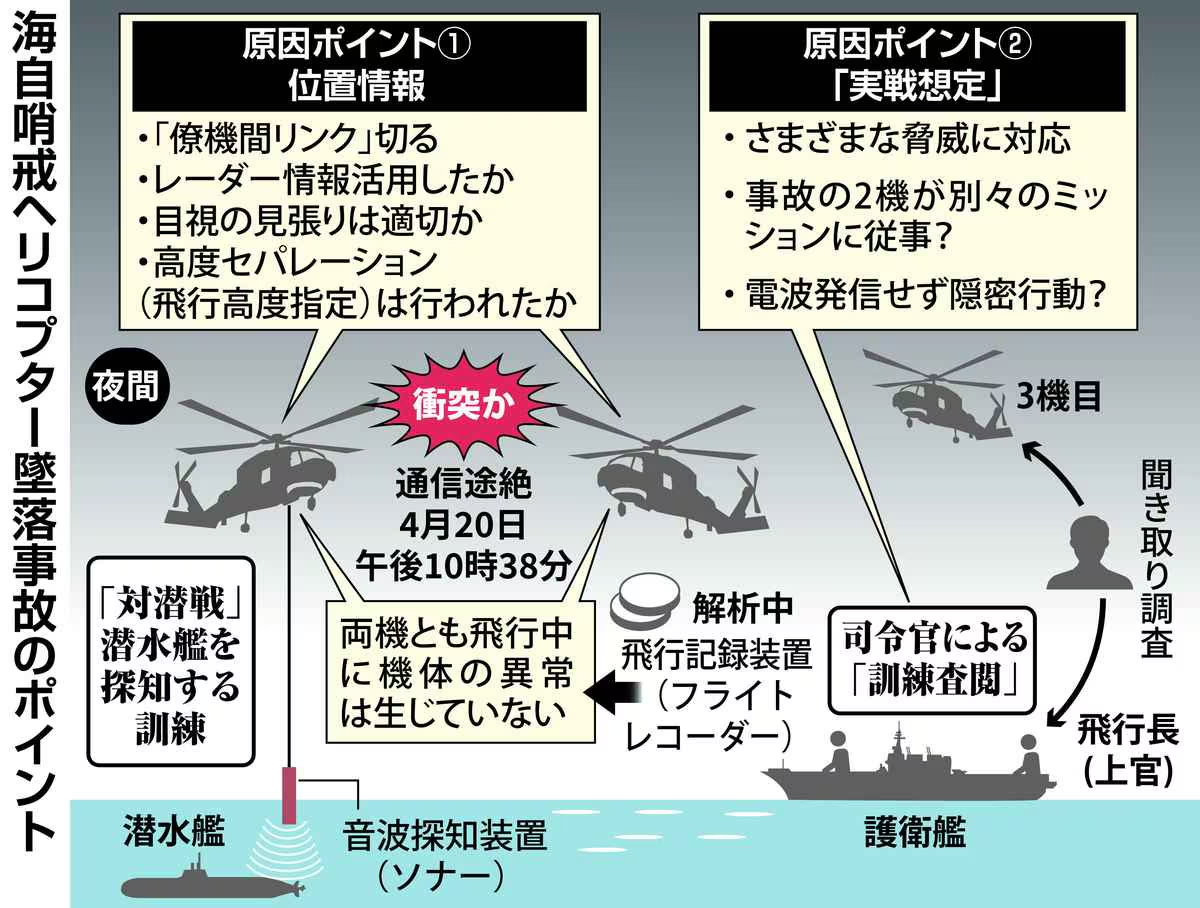

事故発生は20日午後10時38分ごろ。訓練中のヘリ1機と通信が途絶し、約25分後にもう1機との途絶が判明した。海自は2機が衝突したと推定。回収した飛行記録装置(フライトレコーダー)からは飛行中の両機体に異常が示されず、原因は人為的なものとの見方が強まっている。

対潜戦訓練で、ヘリは高さ約20メートルでホバリング中に音波探知装置(ソナー)を投下し、探知音への反射音で潜水艦の方向をつかむ。作業を終えると高さ約50メートルへ再上昇し移動。通常は2~3機でソナー投下を繰り返しながら潜水艦を追う。

夜間は潜水艦が移動しやすい半面、ヘリは海面が見づらい。操縦士は海面衝突や姿勢が認識できない「空間識失調」を避け、計器飛行も交える。航空士はレーダーで僚機や艦艇との距離を把握。「シンボル」と呼ばれるポインタを画面に示し、機長らに注意を促す。

原因を探る上で安全措置は焦点だ。令和3年7月に鹿児島県・奄美大島沖で起きた哨戒ヘリの接触事故後、海自は①各機は高度セパレーション(飛行高度指定)を取る②接近時は互いの距離を考慮する-などの防止策を徹底。2機の高度や距離の推移がカギとなる。

一方、実戦想定の査閲訓練だったことも重要だ。「限られた艦艇や航空機をいかに運用するかが対象。練度向上のための訓練とは大きく違う」(海自トップの酒井良幕僚長)からだ。

実戦では相手の航空機や艦艇、潜水艦からの攻撃も想定され、別ミッションを帯びたことも考えられる。動きを悟られないよう電波を抑制した隠密行動の可能性もある。

事故機は、接近時の警報としても機能する情報共有システム「僚機間リンク」を切っていた。同機器は平成17年導入で自衛隊の装備は年々、高度化している。ある自衛隊幹部は「部隊が最新機器に慣れてしまった感も否めない」と話す。

海洋観測艦で海底調査へ

海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機の墜落事故現場では海洋観測艦「しょうなん」が27日以降、機体の主要部分が沈んでいるとみられる海底の調査に入る。現場海域は水深約5500メートルで捜索も引き揚げも困難だが、行方不明7人が取り残されている可能性もあり、海自は海外への支援要請も視野に作業を急ぐ。

観測艦は超音波による音波探知装置(ソナー)で海底の状況を調べる。木原稔防衛相は26日の記者会見で「能力的には可能だが、深くなるほど精度は落ちる」と述べた。機体を判別できる精度が確保できるかが問題だ。

発見できれば確認を経て引き揚げとなる。青森県沖で平成29年8月に起きた海自哨戒ヘリの事故では、民間サルベージ会社が約2600メートルの海底から機体を引き揚げた。

しかし、作業のカギを握る遠隔操作型無人潜水機(ROV)は国内大手でも保有するのは水深3千メートル級まで。海外には6千メートル級のROVもあるといい、海自と防衛省は支援要請も含めて「あらゆる手段を活用しながら」(木原氏)、引き揚げ作業を行う。(市岡豊大)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。