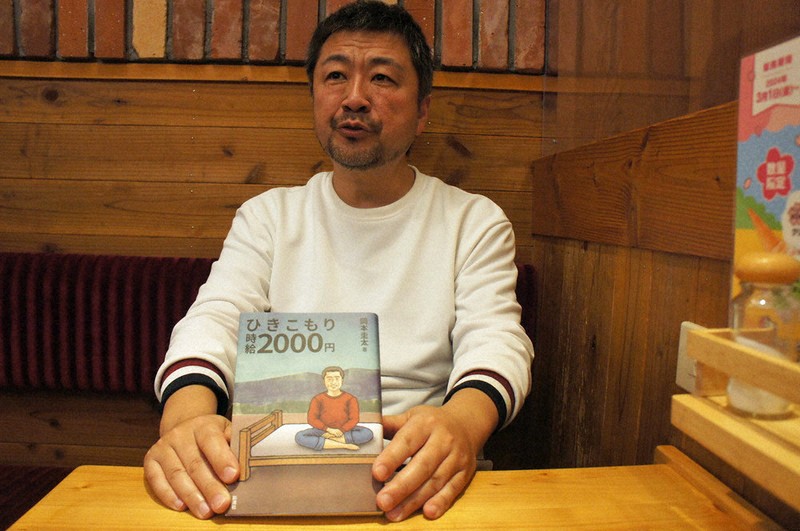

川崎市在住のNPO法人職員、岡本圭太さん(49)は20代でひきこもりとなった経験を持つ。現在は若者の就労支援に携わり、2023年12月にエッセー集「ひきこもり時給2000円」(彩流社)を刊行した。そのタイトルに込めた思いとは。【蓬田正志】

「僕自身、こんな目に遭うとは思っていなかった」。ひきこもっていた20代前半の頃をそう振り返る。

横浜で父はサラリーマン、母は専業主婦の家庭に育った。良い大学を出て、良い会社に入るという将来を思い描いていたが、進学した早稲田大で挫折を経験した。当時は就職氷河期で、志望した十数社から内定を得られず全滅。親に就職のことを問われるのが嫌で、22歳から自室に閉じこもり、同級生とも疎遠になった。

カーテンを閉め切り、布団の中で鬱々とする日々。眠りに就くと、毎日のように友人からバカにされる悪夢にうなされ、死ぬことばかりを考えた。当時は「ひきこもり」という言葉すら、世間には浸透していなかった。

転機が訪れたのは25歳になる直前。偶然、書店で手に取った月刊誌に、ひきこもりの特集が組まれていた。受診した精神科で「ひきこもり」と告げられ、自らの置かれた状況がはっきりした。それからの20代後半は、カウンセリングや当事者グループへ参加するようになった。

30歳に入り、公共施設でアルバイトを始めた。時給は1100円。ふと頭の中で、ひきこもっていたかつての自分が浮かんだ。「この仕事で1100円がもらえるならば、あの頃のつらさを時給に換算すれば4000円から5000円ぐらいかな。最低でも2000円だ」。それほどひきこもりの時期はきつかった。

32歳でNPO法人の常勤職員となった。「勉強について行けなかった」「職場になじめなかった」。悩みを抱え、ひきこもり、就労できずにいる若者を支援する仕事だ。当事者とは数年にわたって関わりを持つこともある。

仕事の傍らで、自身の経験を別のひきこもり支援団体が発行する媒体などに連載した。同居していた親との関係、同世代と比べて感じる劣等感、社会的接点がないゆえの恋愛の難しさなど、約100回にわたってつづった。今回刊行したエッセー集は、その連載を基に加筆したものだ。

自身がそうだったように「ひきこもりは誰にでも突然起こりうることで、予防は難しい」と感じる。だからこそ、「そのことが世間に浸透すれば、つまずいても怖くなくなる」と思う。今は当事者家族や教育現場の求めに応じ、講演を通じて自身の体験を披露する日々だ。

取材の最後に尋ねてみた。新年度を迎え、新たな職場や学校で環境の変化に戸惑う人も少なくないだろう。そんな人へメッセージがありますかと。

「実は自分もそうなんです」と返ってきた。3年前に体調を崩し、この4月から別のNPO法人職員として働き始めた。「新しい環境は、誰にとってもストレスが多い。苦戦するのは特別なことではありません。『休み明けの朝に起きられた』『天気が悪くても出勤できた』など小さなことでもいいんです。自分で自分を褒めてあげてほしいですね」

岡本圭太(おかもと・けいた)さん

1974年生まれ。30代から横浜市内で若者の就労支援施設の相談員として約15年間活動した。2023年度は横浜市ひきこもり支援課で中高年の電話相談員として勤務。4月から川崎市で主に生活保護世帯の若者の就労を支援する施設で働く。社会福祉士、精神保健福祉士。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。